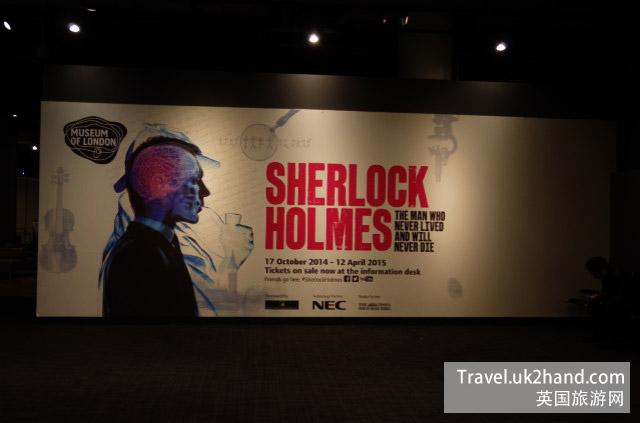

也是由于认识到了福尔摩斯对于伦敦的符号学意义,伦敦博物馆(Museum of London)近期特意为他举办了一个展览,名为“一个从未存在,也永不死去的人”(展期:即日起至4月12日)。

伦敦是个很神奇的城市。

文学家们经常用真实的地点作为主人公活动的场景,使得关于这个城市的历史记忆不仅由真实人物参与构建,也同样来自于这些虚构的居民。

比如,狄更斯笔下的小杜丽(Little Dorritt)——她在寒冷中栖身的教堂在人们口中被称为“小杜丽教堂”,教堂职员偶尔还会指给你看“喏,小杜丽当时就睡在那里”;再比如柯南·道尔的夏洛克·福尔摩斯。这个远比其创造者有名,而且也许是最有名的伦敦人,他的住所就在贝克街221B。

只要一下地铁,就能看见《巴斯克维尔的猎犬》那一章的招贴画,展示着他的英勇事迹。出了地铁站,不多远就能瞧见他家门外一长列等候拜访的人们。

稍稍了解一下这座“故居”的历史就可知道,在福尔摩斯系列小说刚出版的时候,贝克街还没有221这个门牌号。后来此屋在1934年被艾比国家建筑协会(Abbey National Building Society)买下,人们发现它不仅像小说里一样,是招收房客的,而且构造、装饰风格、家具都与小说描述类似。

这直接导致60年后——即1990年,这座老房子被整修成“福尔摩斯博物馆”时,大量使用了原有的维多利亚风格的物品。当然,更令人惊讶地是那些伪造的细节,由于太符合人物性格和这个国家“故居”文化的展览惯例,常常让最警惕的参观者也忘了——这不是真的。

然而正是如此,它才成为最值得英国人骄傲的伪造现场。

位于贝克街的福尔摩斯“故居”正门

221B的正门总是紧闭,参观者可从旁边的礼品屋进入,然后被让进一个边门。

一人宽的陡峭楼梯豁然出现,由于光线无法透入,色调昏暗。可能此时你的头脑里会迅速与前段时间BBC热播剧《神探福尔摩斯》中的剧情做了个互文。英国维多利亚式的房子都是从二楼才正式开始。面街的房间是福尔摩斯的客厅,与他的卧室相连。

客厅拥挤不堪,式样繁复的餐桌、长沙发、书桌、书架、壁炉、药剂师桌顺着墙壁占用每一点角落,除此还有几把宽大的扶手椅。而这些家具上摆得又是琳琅满目,让人觉得掉进了大侦探的脑子里。

仔细看去,书籍的种类、异域风情的饰物、奇特的药剂、博物学标本,似乎都经过了策展人细心的揣摩。至于壁炉上方那张美丽女士的照片,刻意与桌上的小提琴遥相呼应,似乎暗示着她就是艾琳·艾德勒。不过据一旁着女仆装的工作人员说,这张照片只是从杂志上剪下来的,至今不知道该女士的真实身份。若是照片中人留有后代,恐怕他们的家族史也要就此改写。

在隔壁福尔摩斯的卧室墙上,挂着男男女女很多肖像,乍一看似乎是族谱,其实那些都是福尔摩斯时期伦敦最著名的杀人犯,据说其中一位直接促使英国在火车上安装了联络装置。

福尔摩斯的床上还摆放着他的衣着用品,并且更重要的是——用玻璃盒罩住了。在博物馆里,处处可见这种以假乱真的心意。三楼是华生医生与哈特森太太的房间,现在都变成了展示厅,摆放着烟斗、放大镜、猎鹿帽、围巾、笔记本,福尔摩斯的通信、收藏,等等,还有一些颇嫌恐怖的、某些案子留下来的纪念品,比如一只断指。

据说,早期的地图出版商为了区分盗版,会在自家的地图上虚构出一个地点。而福尔摩斯故居,正如伦敦在自制版图上虚构的一个独一无二的符号。也是由于认识到了福尔摩斯对于伦敦的符号学意义,伦敦博物馆近期特意为他举办了一个展览,名为“一个从未存在,也永不死去的人”(展期:即日起至4月12日)。

伦敦博物馆里的大幅海报

展览分为“福尔摩斯缘起”、“福尔摩斯时的伦敦”、“福尔摩斯与伦敦的街道”、“雾与福尔摩斯”、“福尔摩斯,火车与城郊”、“不朽的福尔摩斯”等几个部分,不仅详述了这个虚构人物的诞生过程,以及他对现代娱乐工业的贡献,也从他入手,为当时的伦敦城市做了全面的历史学考察。

策展人阿列克斯·沃纳( Alex Werner)说: “举办这个展览最大的挑战是,其中任何一件展品都跟夏洛克福尔摩斯无关,因为他只是个小说人物,但另一方面,一切却要求与他有关。”

柯南·道尔当初写侦探小说的原因,不过是出于对当时市面上同类型小说的不屑。

福尔摩斯之前的大多数侦探能掐会算,可以直接从问题得出答案,并不符合科学的步骤。而他大学时就读的医学院里有一名教授叫约瑟夫·贝尔(Joseph Bell),通过病人一些细节的表现就能推理出对方的病情,曾给他留下很深刻的印象。于是道尔就仿照他少年时代的英雄偶像、爱伦坡笔下的侦探C·奧古斯特·杜邦(C Auguste Dupin),写成了第一本福尔摩斯小说《血字的研究(A Study in Scarlet)》。

但是,最初这部手稿的发表并不顺利,很多期刊觉得若是连载,稍嫌太短,若是单篇发表,又嫌太长。最终手稿被以25磅的价格买下版权,次年,即1887年面世于《比顿圣诞年刊》。之后1890年发表的第二篇小说《四签名》也并未引起太大反响。直到1891年开始在《斯特兰德杂志》(The Strand Magazine)上的一系列短篇小说连载,使得“一颗微小的种子有了巨大的成长”。

伦敦博物馆特意为此次展览准备的商品

为了配合这段历史,策展人找来了全世界最早的推理小说、爱伦·坡的手稿《莫尔格街凶杀案(The Murders in the Rue Morgue)》,《斯特兰德杂志》的红黄相间的原始封面以及柯南·道尔成名后的受访照片。

他和妻子坐在时髦的巨轮自行车上,活脱脱一个憨态可掬的乡绅,看不出一点聪明相。有趣的是,他笔下的福尔摩斯也不是一开始就是现在我们印象中的样子。

《斯特兰德杂志》换了几个插画师,直到西德尼·佩吉特(Sidney Paget)在《博斯科姆比溪谷秘案》中第一次将福尔摩斯绘制为头戴猎鹿帽、身着圆领短披风的形象,福尔摩斯才真正鲜活了。所以,展览也将佩吉特的插画作了一个集中的展出,附带一张罕见的柯南·道尔的肖像画。

尽管柯南·道尔的连载每周都有五十万左右的读者,他却不大瞧得起这种通俗文学,所以经常抱怨写作侦探小说占用了他大量的时间。因此在1893年的《最后一案》中,他擅自让福尔摩斯在与死敌莫里亚蒂的决斗中,掉下瀑布死亡。此举引发两万读者取消杂志订阅以抗议。幸好,一个虚构的世界只要有一个不太倔强的作者,生死也都可以改变。

1903年的《空屋》标志着福尔摩斯的回归,此后的24年间,柯南·道尔又陆续写了三十多个短篇与一个长篇故事,直到福尔摩斯被安排在英国南部乡间隐居,养蜂度日。即便如此,全世界各地女性的仰慕之心仍然不死,不少女性自告奋勇要做福先生的管家。

在1927年拍摄的采访影像里,柯南·道尔说,有一名女性还以自己的养蜂技术相诱,称“最擅长把女王蜂从蜂群中挑出来”。

但这个展览最重要的努力还是“跟着福尔摩斯学伦敦历史”。

策展人之一的帕特·哈代博士说,这次展览所挑选的绘画与印刷品,都是想展现出“一种现代城市景观,一个在世纪拐点的伦敦,一个有着卓越交通系统的帝国”。

他们仔细地将书中提及的史学元素挑出来,例如皮克迪利(Piccadilly)广场,海德公园角(Hyde Park Corner),朗豪酒店(Langham Hotel)等等。

福尔摩斯客厅的餐桌

1889年8月30日晚,朗豪酒店里有两位大人物一同出现,一是柯南·道尔,一是奥斯卡·王尔德,请客吃饭的是美国《林平考特杂志(Lippincott Magazine)》。杂志给了每个人一百磅,要求他们各自写一篇四万字以下的作品,后来柯南·道尔写了《四签名》,而王尔德交的作业是《道连·葛雷的画像》。

再例如书中还提及了当时流行的两种马车,公共马车(Omnibus)和汉瑟姆马车(hansom cabs)——一种相较而言轻便快捷的马车。策展人先找出它们19世纪的老照片,再从各个故事里找出人物的话以证明它的效能。比如,书中福尔摩斯就不用公共马车,因为它们太慢了。在《海军协定(The Naval Treaty)》里,一个人物迟到了20分钟,就是因为这两种马车的速度差别。

伦敦的各条街道也被悉数挑出,令人惊讶的是历史照片丰富的馆藏。展览还模拟了一个当时伦敦的铁路网络,根据某篇故事中福尔摩斯的路线,在模型中追踪他的行程。为了展现伦敦的雾对当时审美上的影响,展览还收集了莫奈的画、当时一位旅居伦敦的美国作家的日记等等,与福尔摩斯这个虚构居民的心理进行呼应。

可能也是意识到过于学究的参观氛围,对于参观者多少有些负担。

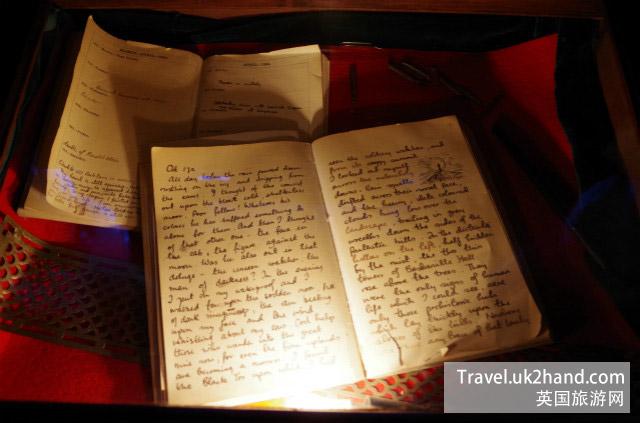

策展人像个循循善诱的历史老师,在展览开始前,先摆上所有相关影视剧的大幅珍藏海报;在最后一个部分里,思路一转,扮演起了彻底的脑残粉,不仅根据小说还原出了他的生活用品,还把他当成真实人物研究起他的大脑构造。这部分展区最吸引人的恐怕不只是柯南·道尔本人的《空屋》手稿,还有本尼迪克特·康伯巴奇(Benedict Cumberbatch)在BBC剧中所穿的家居袍和外套。

福尔摩斯的“日记”

从本质上来说,夏洛克·福尔摩斯有些像二十世纪漫画中的超级英雄,只是他生得比较早,在大众文化到来之前就已经成为不可续的传奇,所以不必像后来的超级英雄那样死死生生地折腾,或者被商业策划根据时代喜好来改变他的卖相。

而他的故事还没有到最后结局就戛然而止,颇有点像中国的武侠小说,从江湖中遁出,徒增几分仙风道骨的美感。伦敦博物馆对他的评价也相当中肯——“一个从未存在,也永不死去的人”。那么,詹姆斯·乔伊斯在《都柏林人》中的那句著名的话应该改为:“雪花穿过宇宙轻轻地落下……落到所有生者和死者,以及福尔摩斯的身上。”

作者简介:

童书编辑,写童话,做翻译,现于英国伦敦大学学院攻读比较文学专业硕士。

版权属于:《外滩画报》 文:李捃君(发自伦敦) 编辑:柯文浩 摄影:李捃君